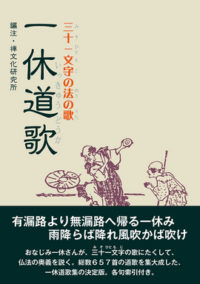

編注:禅文化研究所

発行:禅文化研究所

発行年月:平成9年12月(第1刷)

出版社からの内容紹介:

有漏路より 無漏路へ帰る 一休み 雨降らば降れ 風吹かば吹け。

おなじみ一休さんが、三十一文字(みそひともじ)の歌にたくして仏法のこころを説かれます。総数657首の道歌を集めた一休道歌集の決定版。

中には、親交の深かった蜷川新右衛門との連歌も。

現代仮名遣いに改めたものも併記し、また脚注も付して読者の便に供しました。巻末には元句にたどり着きやすいように各句索引も。

三十一文字の歌を人生の旅の友としてみてください。

随感随筆:

「道歌」という言葉を広辞苑で調べると、「道徳・訓戒の意を、わかりやすく詠んだ短歌。仏教や進学の精神を詠んだ教訓歌。」とのこと。道歌をキーワードにして調べていくうちに、この本が目に入りました。

また、この本をきっかけに、一休さんの生い立ちやそのお人柄に触れることもできました。それについてはここでは割愛しますが、ネットなどで是非一度、「一休宗純」というキーワードで調べてみてください。アニメでおなじみの、とんち小僧のイメージとはまた違った一面に触れることもできますし、新右衛門さんや将軍様、和尚さん、そして母上様、といった人たちの実像にも触れることができるかと思います。

この本には、総数657首の道歌が集められているとのことですが、その中から心に響いたものを紹介します。何を言おうとしているのかわからない歌もありますが、その歌を目にしたときの状況だったり心境にもよるのかなあと思います。自分なりに解釈し、納得しています<笑>

移り行く月日の数はかぞうれど 我れ歳経(ふ)ると知る人はなし

仮りの世にあだなる露の身をもちて 千年(ちとせ)を祝う人のはかなさ

雨あられ雪や氷とへだつれど とくれば同じ谷川の水

雨あられ雪や氷をそのままに 水と知るこそとくるなりけれ 註歌

分け登る麓の道は多けれど 同じ高嶺の月を眺むる

心こそ心まどわす心なれ 心に心こころゆるすな

捨て果てて身はなきものと思えども 雪の降る日は寒くぞありける 西行法師

白露(しらつゆ)の己(おの)が姿はそのままに 紅葉に置けば紅の珠

深山木の時雨に染むるもみじ葉は その咲く為に落葉とぞなる

今日の日も命の内に暮れにけり 明日もや聞かん入り相いの鐘 古歌

一切の衆生と仏へだてなし 隔つるものは迷い一念

へつらいて楽しきよりもへつらわで 貧しき身こそ心安けれ

村雨はただ一ときのものぞかし おのがみのかさそこにぬぎおけ 峰の薬師返歌

花は根に鳥は古巣に帰れども 人は若きに帰る事なし

春ごとに咲くや吉野の山桜 木を割りて見よ花のあるかは

万法(ばんほう)の行はよろずの事なれば こころごころに道をつとめよ

名と利とをもとむることの苦患やな 人につかわれ財につかわれ

財宝は身のあだなりと聞きながら なおももとむる心はかなさ

極楽も地獄も我れにあるならば 悪念起こるこころ制せよ

わが気にはたとい入らざることなりと 人の諫めを用いしたがえ

人の非は知りやすけれどおのが非は 知恵も知ることかたきとぞ聞く

現在の苦修善行(くしゅぜんぎょう)ぞ種となる かならず来世安楽の花

聞く時は実(げ)にもと思う法(のり)の道 帰るときには忘れこそすれ 源空上人

明日ありと思う心にほだされて 今日もむなしく日を送りけり 或人

門松は冥土の旅の一里塚 馬駕籠もなく泊まり屋もなし 一休

死んでから仏になるはいらぬもの 生きたるうちによき人となれ 蜷川

読み書きを人に教ゆる程ならば おのが身もちを深くたしなめ

善悪の智恵はその身に生まれつく 身を知るために習う学問

万能にすぐれし人もかりそめに 気の短きは無学同然

外(ほか)よりも来る盗人は限りあり 限りの知れぬ内の盗人

そっとせよ人の心と井戸の水 かきまわしてはすべて泥水

風鈴も風なき時に声(おと)はせず 風にもまれて響く風鈴

負けて勝つ道理のあるを思案せで 悪きは人の負けじ根性

善き人の中に交われ鐘だにも 鋳型の如くならぬ者かは

人は只心ひとつの悪ければ よろずの能のある甲斐もなし

から傘のさしたる咎はなけれども 人に張られて雨に打たるる

見目悪く色黒くとも人はただ 心ことばを白く清かれ

地獄とは色と欲とに酒遊び これを恐れぬ人の愚かさ

金貯めず物蓄えず惜しからず 着の身着のままこれが極楽

何事もとかく世間の悪しき事 見るにつけてもわれをたしなめ

コメント